JR野洲駅に8:50集合。9時発の滋賀バスで御上神社前バス停まで約5分。

三上山表登山道登山口を9:30に出発。

前日、梅雨明け報道があり、猛暑を懸念していましたが、出発時の気温30度に対して、湿度は低く感じられ、暑いながらもさわやかに感じながら登り始めました。

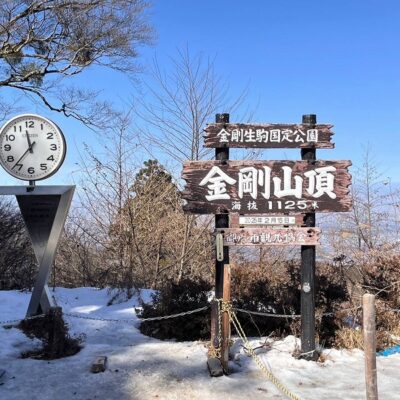

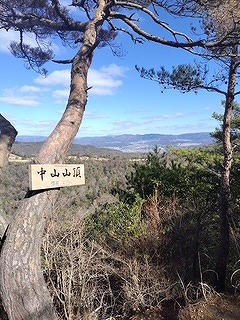

三上山は標高432m、登山道は樹木の下で気持ちよく歩けました。

三上山から下り、妙光寺山へ向かう道は、途中、小さなピークをいくつか超えて進みます。岩場や険しい箇所もあり、直射日光が当たる道で、暑さがきつかったです。

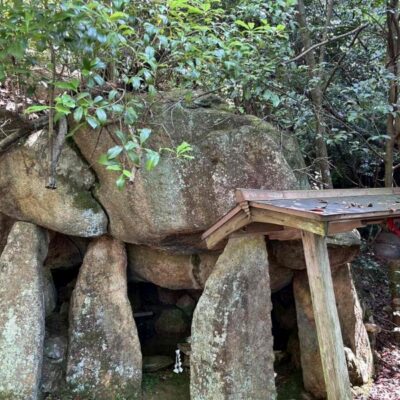

標高267mの妙光寺山から下ると摩崖仏があり、ほどなくゴールとなりました。

三上山~妙光寺山の縦走は低山でありながら、森の中や岩場などバラエティーに富んだ道で、楽しい縦走路でした。

◎参加者は会員22名、スタッフ7名、総勢29名

◎コースタイム

9:30三上山登山道入口 ⇒ 10:20三上山 ⇒ 11:15女山 ⇒ 13:55妙光寺山 ⇒14:35摩崖仏 ⇒ 14:42ゴール