登山学校2025年度活動報告(第9コース)

第9回室内学習は1月17日(土)に「山のアクシデント」というテーマで実施し、実習登山は1月25日(日)に「高雄~沢ノ池~京見峠~千束」で実施した。実習登山当日は寒波の影響で晴れたり吹雪いたりの変わりやすい天気で、登山学校としては3度目の雪が舞う中での実習となった。

第9コースの活動内容は下記のサイトの「第9回」から確認して頂けます。

登山学校ウェブサイト(2025年度活動報告)

| 報告者 | 登山学校 |

| 実施日程 | 2026/1/17(室内)、1/25(実習登山) |

| 実施場所 | (講義)京都テルサ、(実習登山)高雄~沢ノ池~京見峠~千束 |

第9回室内学習は1月17日(土)に「山のアクシデント」というテーマで実施し、実習登山は1月25日(日)に「高雄~沢ノ池~京見峠~千束」で実施した。実習登山当日は寒波の影響で晴れたり吹雪いたりの変わりやすい天気で、登山学校としては3度目の雪が舞う中での実習となった。

第9コースの活動内容は下記のサイトの「第9回」から確認して頂けます。

JR草津線貴生川駅に9:15に集合。飯道山は修験道の霊山として「近江の大峰山」とも呼ばれ、甲賀忍者の修行場でもあったらしい。標高は高くなく、お正月休みの鈍った身体を目覚めさせるのにぴったりなコース。

住宅街を抜けて三大寺登山口の案内板でトイレの場所を確認。復路の信楽高原鐵道が1時間に1本しかないため、下山時間を今一度皆で確認共有し、山道に入って行く。長く続く樹林帯、内陸のためよく冷えるが、風がなく歩きやすい。上り道は人がちょうど一人通れる位の幅で、傾斜、足元の石、段差、どれもが山歩きの練習にちょうどよいサイズ。忍者の修行場というのも納得。手ぶらの地元ハイカーとすれ違いながらひたすら上っていくと、標高450mを超えたあたりからちらほら雪が残っていた。展望台は積雪しており気温は6℃。雪化粧の比良山系と伊吹山が美しかった。

飯道山の山頂はさほど広くなく、陽の当たる飯道神社横の東照宮跡でお昼休憩。飯道神社でお参り後、神社裏の西峰の大岩「東ののぞき」から琵琶湖方面の眺望を満喫。標識も綺麗で、道もよく整備されており、ケガの心配もなく全員無事に宮町登山口まで下山。

紫香楽宮跡駅へ向かう途中、紫香楽宮跡関連遺跡群調査事務所を発見。これから立ち寄る紫香楽宮跡から出土した遺物などを展示しているらしい。紫香楽宮は奈良時代中頃に聖武天皇が滋賀県甲賀市(信楽町)に造営を始めた都で、東大寺の大仏造立を発願し、一時的に首都機能も置かれた「幻の都」だそうだ。

新年最初のパーソナル山行は、雲一つない晴天で、史跡も堪能した贅沢な内容でした。

参加者:会員16名、スタッフ6名。計22名

コースタイム

貴生川駅 9:30 → 日吉神社 10:00 → 飯道山 11:40 → 飯道山神社入口 12:20(昼食)12:45発 → 神社 13:00 → 紫香楽宮跡 14:20 → 紫香楽宮跡駅 14:40(解散)

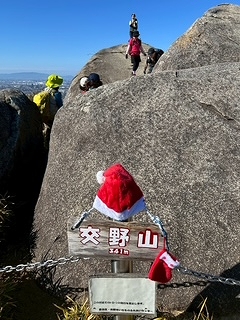

京阪交野線私市駅に8:30集合。今回は生駒山地北部の3座(普見山・交野山・国見山)を縦走。

3座とも標高は高くないが、眺望が楽しめるコース。

私市駅を出発し、住宅街を抜け、沢沿いの道を進む。

月の輪滝を過ぎ、くろんど園地休憩所に到着。休憩後、1座目の普見山(北生駒山、319m)に向かう。

山頂手前に展望台があり、展望台から生駒山・金剛山等の奈良方面の眺望を楽しんだ後、2座目の交野山(341m)に向かう。

交野山山頂には観音岩という大岩が鎮座し、観音岩から北は比叡山・愛宕山・京都市街から交野市・枚方市一帯、遠く六甲山地や南はあべのハルカス等の大阪の高層ビル街の眺望を楽しむ。

白旗池で昼食をとり、3座目の枚方市最高峰の国見山(284m)に向かう。

国見山山頂からは交野山とは少し違った角度から大阪北部・京都南部一帯の眺望を楽しみ、下山の途につく。国見山から夫婦岩を経て約1時間でJR津田駅に到着。今回は天候に恵まれ、空気も澄み切ってすばらしい眺望を堪能できた山旅でした。

◎参加者は会員14名、スタッフ5名、総勢19名

◎コースタイム

8:32私市駅スタート ⇒ 9:18くろんど園地休憩所 ⇒ 11:25交野山 ⇒ 11:55白旗池(昼食30分)⇒ 12:58国見山 ⇒ 13:27夫婦岩 ⇒ 14:15津田駅ゴール

| 報告者 | 登山学校 |

| 実施日程 | 2025/12/13(室内)、12/7(実習登山) |

| 実施場所 | (講義)京都テルサ、(実習登山)二ノ瀬~盗人谷~氷室~千束 |

第8回室内学習は12月13日(土)に「登山計画」というテーマで実施し、実習登山は12月7日(日)に「二ノ瀬~盗人谷~氷室~千束」で実施した。室内学習では初めての試みとして7グループに分けて比叡山に登る計画を作成して発表してもらった。実習登山は日没時間を考慮して先に実施し、事前に配布した課題について現場で答え合わせをしながら歩いてもらった。

第8コースの活動内容は下記のサイトの「第8回」から確認して頂けます。

| 報告者 | 登山学校 |

| 実施日程 | 2025/11/15(室内)、11/30(実習登山) |

| 実施場所 | (講義)京都テルサ、(実習登山)大原戸寺~鞍馬 |

第7回室内学習は11月15日(土)に「登山アプリの使い方」というテーマで実施し、実習登山は11月30日(日)に「大原戸寺~鞍馬」で実施した。室内学習では実習登山で歩くルートを登山アプリ「ジオグラフィカ」を使ってルート作成をして、実習では作成したルートのトラックログをとりながら、読図を重点に歩いてもらった。

今年は熊の事故が多発しているので、「竜王岳」では、練習用の熊スプレーを使って実射実験を行った。

第7コースの活動内容は下記のサイトの「第7回」から確認して頂けます。

六甲山地のほぼ中央に一致する標高702m の摩耶山。

新神戸駅から布引の谷ハーブ園を経て山頂を目指しました。

スタート時点の新神戸駅は、行楽日和とあって多くの人で賑わっており、にぎやかな雰囲気に背中を押されながらいざ出発。

駅のすぐそばにある布引の滝では流れ落ちる水音と紅葉が迎えてくれ、自然の美しさを感じながらの心地よい山歩きが始まりました。

ハーブ園では「ハイキングの足ごしらえが必要」と書かれた優しいメッセージが掲示され、上り下りを繰り返しながらも、たびたび姿を見せる紅葉と六甲の展望に励まされ、一歩一歩進むことができました。

摩耶山山頂では三等三角点にタッチし、無事に登りきれたことに感謝。晴れ渡った空の下、瀬戸内海や淡路島を望む景色は格別で、思わず深呼吸したくなるほどの爽快な眺めでした。

下山は 星の駅、虹の駅、史跡公園と歩くほどに景色が変わるコースで、楽しめました。

天候にも恵まれ、季節の彩りと山の魅力を存分に感じられる最高の山行となりました。

◎参加者 会員9名、スタッフ4名、総勢13名

【コースタイム】

9:15・新神戸登山口⇒10:13・風の丘中間駅⇒11:40・ピーク555m⇒12:50・掬星台展望所(昼食30分)⇒13:35摩耶山山頂⇒14:36・虹駅⇒15:10・摩耶ケーブル駅

よく晴れた絶好の秋晴れになった。集合時の注意では、数日前のクマ目撃情報に対して、警察をはじめ行政機関では立ち入り禁止などの特別の対応はしていない事、個人団体の自己責任で入山すること、不安を感じる方は自由に中止できることや、中途で一人での勝手な行動を控えることなどが確認された。寺社では観光客や七五三参りの客など大勢の混雑の中での地歴の説明会となった。仏徳山では、ツブラジイの純林のカシシイ照葉樹林の観察と、落葉樹の紅葉観察を行った。展望台からは眼下の平等院や生駒山系、摂津方面の街並みまで遠望を楽しんだ。朝日山山頂での昼食休憩後、興聖寺を経て宇治川中之島にて解散の運びとなった。

詳細は、報告レポートをご覧ください。

| 報告者 | 登山学校 |

| 実施日程 | 2025/10/4(室内)、10/19(実習登山) |

| 実施場所 | (講義)京都テルサ、(実習登山)ケーブル比叡~大原戸寺 |

第6回室内学習は10月4日(土)に「山の地図」というテーマで実施した。前回の講義では触れなかった等高線から山の地形を理解することを重点に説明し、複数の地形図を使って尾根線と谷線を書き入れていくことで理解を深めてもらった。10月19日の実習登山ではケーブル比叡~大原戸寺(第4コース)のルートで、地形図と現場を照合して現在地を把握⇒整置をして進行方向の確認と先読み⇒ルートを照合しながら歩くというサイクルを繰り返しながら地図読みの実習を行った。

第6コースの活動内容は下記のサイトの「第6回」から確認して頂けます。

朝方まで雨模様で集合時間には上がり、絶好のキノコ観察日和となった。

御苑内はあちこちにキノコが乱立していた。講師には、御所で観察を始めて50年になる京都御苑キノコ会世話役の佐野修治氏を迎え、親子連れの一般参加者や府岳連傘下の加盟団体会員、自然保護委員会の各委員、総勢37名が参加した。キノコの観察を通して樹木の状態やその環境が見えてくる、幼菌から成菌、老菌に至る変化と子孫を残すために胞子を出して終えていく命の輪廻、約35種余りの観察ではあったが、キノコの名前だけでなく樹木との共生(菌根菌)か、弱った木に取り付いて分解する腐朽菌かなど、生物界でのその役割などの話など、多岐にわたるキノコ談議を傾聴した。

詳細は、報告レポートをご覧ください。

10/11夜行発で山中1泊2日、八ヶ岳秋合宿に行ってきました。

6月から活動を初めて早4カ月が経ちました。

皆、15kgを超える荷物も余裕で担ぐことができるようになりました。逞しいですね。

今回は期間が短いですが、縦走スタイルの登山を経験しました。

硫黄岳では強風・霧のため視界が利かない中での登山となりました。稜線に出る直前まで穏やかな森の中の登山だったのが森林限界を超えるやいなや、突然強風にさらされ面食らったようです。

山の天候が変わりやすいというのも、理解できたのではないかと思います。

二つの台風が接近中にも関わらず、天候は問題なし。北アルプス、秩父の山など大展望を楽しむこともできました。天狗岳に登って最後は苔むした綺麗な森を下り、渋の湯に下山しました。バスが来るまでの間、皆の大好きな温泉をゆっくり堪能することができました。

行程

10/11 京都夜行バス発

10/12 茅野→桜平→オーレン小屋、硫黄岳往復 テント泊

10/13 オーレン小屋→根石岳→東天狗岳、西天狗岳往復→中山峠→パノラマ道→渋の湯