| 「登山学校」特設サイト |

| 「登山学校・基本コース」 |

| 第3回[第3コース/テーマ:山の天気] |

|

| 左=旧コースと新コースの分岐(大山祇神社) 右=ストックを使って水流の渡り方を体験(音羽川) |

|

| ストックの使い方を説明し、みんなで練習する |

|

| 自然度の高い緑の下を比叡山に向けて進む |

|

|

|

| 第3回の参加者(班ごとに撮影。「ケーブル比叡」駅前で) |

| 7月9日午前9時過ぎ、銀閣寺の北にある八神社に実習生66名が集合した。 挨拶のあと、学校長より「歩く速さ」「十分な水分補給」「休憩の取り方」の説明があった。そして、体力と歩く速さには個人差があり、集団で歩く場合には「体力」「歩行力」の弱い人を前にして、集団で歩ききる大切さを話された。また、前日の下見で見受けられたハチの対処法(顔の周りで羽音がしても手で払わず、じっと動かないでハチが飛んでいくのを待ち、ハチを刺激しないようにすることなど)の注意があった。 第3コースの学習内容は「山の天気」。この日の天気は梅雨前線や湿った空気の影響で全般に雲が多く、午後の降水確率は50%。雷を伴う恐れもあるという梅雨末期の不安定な予報で、山の天気を学ぶ意味ではよい機会となった。 9時30分、引率スタッフ9名の6班体制で八神社を出発。北白川の町並みを歩く。京都バプテスト病院駐車場横にある登山口の岩肌には、白川砂の採取跡地だったことを伺わせる岩の切断面やノミ跡が残っている。沢底の白砂や苔むした風化花崗岩が往時を偲ばせる。 大山祇神社横の京都トレイル標識「56-2」より1〜3班は旧コース。4〜6班は新設された尾根コースを歩く。旧コースは沢沿いの緑の木陰が多い緩やかなコース。尾根コースは、白幽子旧跡と瓜生山などの史跡を巡るコース。それぞれの良さを感じながら歩く。 白鳥山城跡で全班集合し、水分補給と休憩を取る。 標識「67」の石鳥居まで尾根道と林道を歩く。木々の間から京都の町が見える穏やかな道だ。12時15分に石鳥居へ到着し昼食休憩。 休憩後にストックの使い方を学ぶ。ストックの種類、持ち方、長さの調整、実際に使って歩行の練習し、続く3ヶ所の沢を渡るのに使用する。 水飲対陣跡碑からは尾根道の登り。陽射しとともに湿度が高く、比叡山への最後の急坂に、汗が滴り落ちる。前日に降った雨で濡れた山道と落ち葉に足が滑る。一歩一歩、足の置く場所を確かめながら確実に登っていく。水飲対陣跡碑、浄刹結界跡、千種忠顕碑を通って、ケーブル比叡駅には15時30分に到着する。 全班が駅前に到着し、水分を十分に取って休憩した後に、各班で集合写真を撮る。京都一周トレイル前半の山場、比叡山を全員が登りきり、喜びに満ちた実習生たちの記念写真の撮影は喜びの歓声が上がっていた。各班でいろいろなドラマ、出来事があったと思う。それをみんなで乗り越えて全員で到達する。それが登山の醍醐味のひとつであろう。そんな喜びをいっぱい感じられた第3回実習登山であった。(T.Y) 時間記録 八神社(9:30出発)〜大山祇神社(10:00)〜白鳥山(10:40)〜石鳥居(12:15〜13:15)〜水飲対陣跡碑(13:40)〜標識「71」(水分補給休憩=14:40)〜千種忠顕碑(15:15)〜ケーブル比叡駅(15:30) |

|

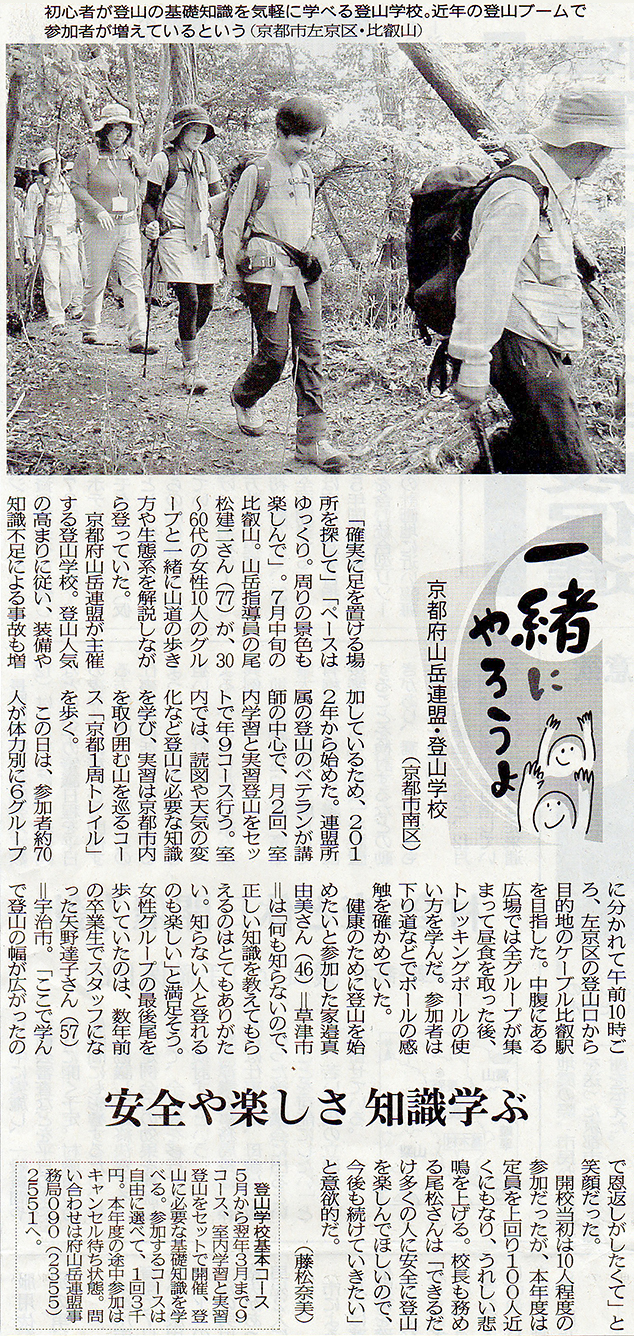

| 『京都新聞』同行記者の取材記事(2017年8月10日朝刊) |

| → 「登山学校・基本コース」 |

| → Home |

| © Kyoto Alpine League 2011 |